Founded by a group of S.U.C.C.E.S.S. volunteers, Evergreen News is a online, monthly, community publication that aims to support Chinese-speaking immigrants to bridge to Canadian society.

提到加拿大,曾經流傳過這樣一句玩笑調侃,說這裡「好山好水好寂寞」,相信不少移民朋友多少都有些自己的理解和體會。新移民來到這裡,首先會被瑰麗神奇的自然風光所震撼,但移民扎根的過程又各有難處,少不了感到孤獨與失落。但加拿大是個多元、包容、和諧又溫暖的國度,只要我們敞開心門,積極融入,就會發現興趣,找到同好,一起探尋和享受人生樂趣。

告別漫長寒冬,加拿大的夏日陽光明媚、生機盎然。這是一年中最美好的時光,也是長者們走出戶外,享受生活,增進身心健康的絕佳機會。加拿大地大物博,從壯麗的自然風光到豐富的文化活動,為不同體力狀況和興趣愛好的長者提供了多樣化的選擇。

一 親近自然采摘季

對於熱愛大自然的長者朋友們來說,加拿大的夏日簡直就是天時地利的寶藏之地。溫和舒適的氣候,就近可達的原始森林、休閒農莊,還有藍莓、草莓、櫻桃、蘋果等時令水果可供採摘。計劃好時間一兩日出行,全家老少或者社區朋友們一起出動,體驗農家樂,品嘗蔬果鮮,過程中亦可與家人朋友聯絡情感,增進友誼。

二 徜徉花海戶外季

自從進入春季,溫哥華的各種鮮花次第開放,令人陶醉。夏日更是鶯飛草長,花紅柳綠。若不願或者不方便遠路出行,就近在社區花園,城中綠地,河邊步道走走逛逛也是極好的。天開地闊的戶外環境能夠令人心情愉悅,參與社區小組鍛煉,野餐小聚等活動也是認識朋友,發現樂趣的好方法。

三 多元文化歡樂季

各種各樣的節慶狂歡是加拿大夏日的一道特色風景。許多社區會舉辦免費的戶外音樂會、特色文化節等活動。帶上一張舒適的折疊椅,在星空下或草地上欣賞表演,是極富情調的文化體驗。

此外,每週或者隔週舉行的農夫市場(Farmer’s Market)也是一日出遊的有趣選項,這不僅是一項購物活動,更是一種社交體驗。在市集上可以買到最新鮮的本地蔬果和手工藝品,也可以與熱情的攤主交流,感受社區的活力。

7月20日中僑互助會的夏日戶外公益盛會「中僑百萬行」又將在溫哥華著名的士丹利公園林柏文園隆重舉行,屆時還有公交、巴士交通支援,詳情請見本刊第四版。

四 隨心而動 量力而行

夏日活動雖好,但因氣溫較高,外出活動較多增加一些健康安全風險。本刊為大家總結了一些常見注意事項。

1.注意防曬與補水:加拿大夏日的陽光紫外線強烈,外出務必塗抹防曬霜、佩戴遮陽帽和太陽眼鏡,並隨身攜帶足夠的水。

2.注意安全:野外出行注意準備防蚊蟲、防熊的措施,注意閱讀出行地的風險警示和安全指導,了解自己對野生動植物的過敏事項並做好防禦措施。

3.量力而行:根據自己的身體狀況安排活動,避免過度勞累。感到疲倦時,要及時休息。

4.結伴同行:盡量與家人或朋友同行,既安全又能分享樂趣。

5.善用長者優惠:在規劃行程時,多查詢景點、交通和餐廳是否提供長者折扣 (Senior Discount) 。

6.關注社區資訊:及時獲得有關高溫警報,避暑公共設施服務,以及相關的健康提醒和指導,了解緊急情況下的求助聯絡機構和電話。

加拿大的夏天短暫而珍貴。對於長者而言,這是一個走出家門、擁抱陽光、豐富生活的黃金季節。無論是靜靜地欣賞一朵花的綻放,還是在熱鬧的市集中感受人間煙火,總有一款活動能觸動你的心弦。願每位長者都能在加拿大的夏日裡,找到屬於自己的快樂,創造溫馨難忘的回憶。

由中僑基金會主辦的第40屆「中僑百萬行」將於2025年7月20日(星期日)假士丹利公園林柏文園隆重舉行。為慶祝這個別具意義的里程碑,我們誠邀您以行動支持中僑,為社區出一分力!

「中僑百萬行」現正接受個人及團體報名參加,活動不設報名費,歡迎大家邀請親友一同參與。現時已有多支團隊組隊籌款,個人或團隊如籌得指定善款金額,更可獲得豐富獎項!立即登記或捐款,簡單操作即可為有需要人士帶來希望與改變。

個人及團體報名請瀏覽:

https://wwtd.akaraisin.com/ui/walk2025

或親臨中僑基金會辦公室索取捐款表格。

中僑百萬行餐飲優惠活動

為增添活動氣氛,我們特別推出「中僑百萬行餐飲優惠優惠」,由即日起至7月11日,聯同多間本地餐廳及商戶推出期間限定優惠。凡於合作餐廳惠顧指定菜式,不但可享折扣優惠,更可同時為中僑籌款,一嚐美食之餘亦可行善助人。

參與商戶包括:

•楊·私膳房(列治文):小籠包、生煎包或韭菜盒套餐 $9.99,外賣限定,請提前三天致電 604-272-2627 預訂。

•海恩勒酒莊(Peachland / 列治文 / 網上):凡購買正價產品可享9折優惠,並捐出折後金額10% 支持中僑百萬行(使用代碼:SUCCESS100)。

•馬來檳城美食(溫哥華):逢星期三推出精選馬來西亞菜式優惠,包括參巴四季豆、海南雞飯、咖喱叻沙及炒粿條。

•新派淄博燒烤(列治文):逢星期四捐出10%銷售額支持中僑百萬行。

•新橋豐面廠(列治文):逢星期一,上海鮮肉小餛飩特價$7.80。

立即瀏覽中僑網站 successfoundation.bc.ca,掌握最新餐飲優惠詳情,邀請親友一同「食出愛心,行出希望」!

現場新增小食攤位

當日活動豐富,記得空著肚子來參加!屆時會有多個小食攤位,由社區合作夥伴提供各式地道美食及清涼飲品,所有收益將撥捐支持$400,000籌款目標。

運聯車票登記及免費穿梭巴士服務

感謝TransLink運聯再次支持,我們將為報名參加者提供免費Compass車票,方便您從高貴林、Metrotown、本拿比、素里及列治文前往

Waterfront天車站參與活動。

免費車票需預先登記,先到先得。請即登入中僑網站進行登記領取:https://successfoundation.ca/events/transportation/

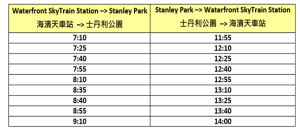

此外,活動當日,我們亦會提供免費穿梭巴士,往返史丹利公園與Waterfront天車站,讓您輕鬆參與活動,無後顧之憂!去程車由上午7時10分至上午9時10分以及回程車由上午11時55分至下午2時。

「中僑百萬行」義工招募

義工在「中僑百萬行」中擔當著不可或缺的角色,每年都有超過百名熱心義工全力協助中僑基金會,確保活動順利進行。今年,我們同樣需要你的一臂之力!

我們誠邀你加入義工團隊,支援各種崗位工作,包括舞台支援、攤位協助、場地安排及路線指引等。透過參與義工服務,不但能夠回饋社會、融入社區,更可擴闊社交圈子,提升溝通技巧、自信心與領導能力,並學習寶貴的新技能。

有興趣成為中僑義工的一員嗎?

請即與我們聯絡報名!

電郵:[email protected]

誠邀你加入中僑大家庭,一同為社區出一份力。

贈人玫瑰,手有餘香。讓我們在這個美好的初夏相遇,一同為愛而行走,與龍同行!

Head Office & Pender Service Centre